近日,香港大学宗树人(David Palmer)教授在“一席”上发表的演讲《西洋道教与现代灵性困境》引起了广泛的注意。介绍这次演讲的网文标题:“道士们有一种观点:外国人是根本不可能得道的,除非你前世或来世是个中国人”更进一步推动了演讲视频与文字的流传。

这场极具洞察力与趣味性的演讲,乃是基于宗树人与史来家(Elijah Siegler)教授经多年考察与研究后撰写的重要学术著作——《梦道华山:全球道教与现代灵性的困境》(龙飞俊等译,2023年;英文原版:Dream Tripper: Global Daoism and the Predicament of Modern Spirituality, University of Chicago Press, 2017.)我此前曾多次听柏夷(Stephen R. Bokenkamp,美国亚利桑那州立大学)教授谈及此书的出色洞见与可读性,便趁着此次演讲视频在网上热传的机会拜读了中译本。

从道教群体内部的角度来看,宗树人利用严谨的社会科学方法与理论,完成了一份公正、客观、且极具深度的道教传承现状考察报告。并没有因为与道士群体的友好关系而做“曲笔”,更没有官样文章。他从“灵性”的“本真性”“权威性”入手,为道教群体提供了一套完备的自我批判模型。

从外部视角来看,随着中国国力的上升,“传统文化走出去”成为一项重要的国家软实力议题。但文化传播不是简单的输出,而是需要在了解交流对象的前提下开展文明对话、实现价值共鸣,形成作者在书中所言的“公共域”。《梦道华山》从“世俗主义”“自然主义”“东方主义”“个人主义”等方面,考证了当代西方的“梦道者”在其所属社会中所处的文明谱系,让中文读者对北美梦道者的价值取向有了深入了解,并可作为道教外传的重要参考。

本文并非一份书评,而是希望能以《梦道华山》作为基础,借用书中的讨论框架与视角,与早期道教作一比较,就道教自身的发展提出一些思考。

左:宗树人教授在“一席”的演讲页面;右:《梦道华山》书影

《梦道华山》的主要概念

《梦道华山》将讨论的基本构架设定在“全球化”这一大的格局之下,并讨论中国与美国两个非常不同的道教群体。其中,中国的一方是代表了数千年“山居道教”传统的隐修全真道士群体;美国一方则是受“新纪元”(New Age)灵性运动影响发展起来的“梦道者”群体。作者以人类学作为进路,在书中特别着眼于以下几个方面的学术思考:

全球化:意味着思想、人员、资本流动的互联性增加,并带来了国家之间经济发展的不平等。宗教一方面致力于抵制这种不平等,一方面又得益于这种流动性而变得更具活力且多元。

整合模式(integrative schema,本体论):由法国人类学家德斯科拉(Philippe Descola)提出,用以理解不同社会中人与世界(非人的)的关系。整合模式分为四种:自然主义、万物有灵论、图腾主义、类比法(典型代表为古代中国与文艺复兴前的欧洲),其核心是来观察文化如何通过“内在性”(如意识、灵魂)与“外在性”(如物质形态)的划分,构建人与非人类存在(自然、神灵等)的关系(参见《梦道华山》中译本p.33-34)。

文化跨国流动:即一种文化在脱离原生环境后,在新的文化环境中被重新理解、改造。西方世界的“新灵性”群体一直尝试从亚洲传统中进行借鉴与“挪用”(appropriation),进而超越“全球化新自由主义秩序”,但实际上他们只是反过来强化了这一秩序。(p.18)

灵性主体:在全球化、文化跨国流动的背景下,关于“自我”的思想最终被美国的梦道者通过自然主义的整合模式改造成为具有“灵性个人主义”意义上的“实体自我”(ontological individualism)。

公共域:人们脱离各自本来的背景、身份,在一处相对隔离的空间内进行平等的交流。就作者来看,中国、西方的修行者在华山相遇,就他们各自修行的“本真性”展开话语,以此宣示各自的权威,他们相互回应,相互影响,由此构成了一个“全球道教场域”(p.15)。

左:Philippe Descola教授;右:Par-delà nature et culture书影

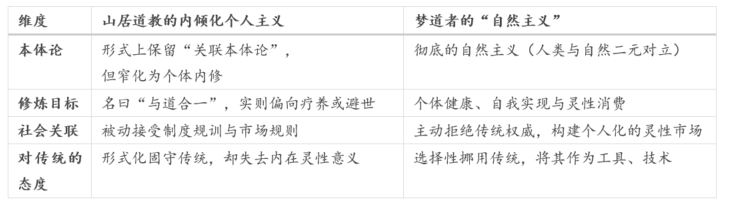

梦道者与山居道士对观

整合模式(本体论)

作为“底层逻辑”,整合模式决定了不同修行群体的“本真性”“权威性”乃至“困境”。

梦道者的整合模式是欧洲自启蒙运动以来所形成的自然主义,是整个西方社会现代性的基础。自然主义将人类与自然切割开来,二元对立,互不隶属,互不相关,主体性仅存在于人类内部,自然被视为被观察和利用的客体。就梦道者而言,他们将修行的主体视作独立的“实体自我”而非他者,其终极意义是为了自我实现而不是“与道合同”(麦考文[Michael Winn]的组织称作“疗愈之道”,类似中国所谓的养生)。作为逻辑的延伸,自然世界最终被客体化成为可以被获取与利用的“资源”,回馈到自己身中。梦道者来到华山,唤醒山中的“真气”,并将其汲取至自己身中。由此,华山更接近于一处被采掘的“矿”。

山居道士的整合模式与中国传统本体论相同,被德斯科拉称作类比法(analogist)的本体论(书中又作“天人合一”),其通过精密的体系(阴阳、五行、干支等)将天地万物关联起来。在这样的系统下,个人的身心与他人、万物、宇宙得以相互关联。修炼不仅是内丹技术,更需通过道德修养、师承谱系、仪式阐演,实现“身—心—宇宙”的多层次整合。但全真道教的整合模式实际已经有别于传统的“天人合一”,是一种内倾化的个人主义。这是因为内丹修炼强调个体选择而非集体归属,强调体验而不是信仰权威,强调个体返向内求,观察、内视、滋养自己的身体和力量,与传统社会规范构成了一种对立(如:不屈从于皇帝的诏命,p.243)。

虽然如此,《梦道华山》的作者仍然极力告诉读者要将全真的个人主义与西方的个人主义区别开来。后者建立在拒绝教会权威的基础上,而前者在其历史中一再创造各种权威体制,总是与权威的主流意识形态积极互动。美国人倾向于一种反传统、反处境化的普遍主义,而传统道教总是成为地方化的载体(p.244-245)。

本真性、权威性与困境

“本真性”(authenticity)指某种传统或实践的原创性和纯粹性。在我熟悉的文化遗产领域,也翻译作“真实性”,且往往与“完整性”(integrity)相互配伍。本真性在内,完整性在外。有关修行的本真性、完整性决定了“权威性”(authority),即谁有资格代表或传授道教。

梦道者倡导一种“非宗教的宗教”,将道教从中国本土文化中“脱嵌”,剥离其与中国“天人合一”本体论、社会性仪式和道德伦理体系的联系,仅将其视为一种个人灵性工具,以适应美国人的价值与生活方式,以为美国人的灵性修行之用。这种“工具化”的挪用导致道教被重构为一种“新世纪灵性商品”,失去其历史、文化纵深,以及本真性。

在道教传统中,“权威性”首先依赖于师承,其意味着对于真实、完整的传统,以及如法的训练。但梦道者并不认同传统的师徒关系,且大多未经过正式拜师仪式或长期师徒训练。他们所修习的各类功法,大都源自灵性市场上的海外华人。他们并非道士,甚至不是道教徒(如麦考文的师父谢明德实际是基督徒),且常常将瑜伽、武术与道教事件折衷到一起,这都使得他们所传的内容难以在传统经典中找到切实的出处(p.79-86)。他们对于本真性的判断完全建立在修行中的自身体验,是彻底自我中心式的。

梦道者的彻底自我中心将本真性与权威性定位于身体内部。身体内某个转瞬即逝的体验即便经常出现,也很难作为灵性主体的稳固根基(p.254-255)。他们由此陷入不安的困境之中:“我们处在真空之中,除了通过谢明德,我们没有和中国建立任何连接,没有任何其他英文出版的背景资料可以证明我们现在学到的东西。这就像,呃,我们获得了这种不可思议的传承,可是我们的后援在哪里呢?”(p.255)

山居道士虽然绍续了传统,但其灵性的本真性问题实际更为复杂。比如同样存在的个人主义问题,师承的中断(拜亡师),修行的虚设(表演打坐,“庙混子”),戒律的松弛(缺少集体共修,下棋、吹笛子等松散、闲适的生活),旅游化与商品化,思想僵化(无法回应现代社会的灵性需求)等等(p.115-121)。

传承的断裂使得宗教实践被异化,新出的“伪传统”陷入“既非传统,亦非现代”的困境。其次,人们试图通过“固化传统”来维系本真性,却因为脱离现代语境,最后只沦为自说自话的空洞形式。外部环境的限制与内部纪律的松弛都进一步瓦解了自主性与灵性权威。

作者言明,一方面,西方的灵性群体片面地“挪用”亚洲的宗教传统,但另一方面,他们也在研究中发现,“奉行出家的中国全真派这样一种更‘本真的’道教,……也正遭遇着一场本真性和权威性的深刻危机。”(p.18)

《梦道华山》中的部分重要概念图

合同:“第三种文化”的可能性

作者在本书的最后提出“第三种文化”这一概念,即有别于以上两种的发展方式。几位主人公都分别提出了各自的“第三种文化”的轮廓,但也都带有这样那样的问题。在“一席”的演讲中,宗树人提出了一种将自己视作家庭、社会、国家、天地的“连接点”,并通过这个连接点同时向内、向外净化所有其他连接点的构思。根据我个人的了解,宗树人教授曾在不同场合多次报告过与《太平经》以及环境保护相关的研究与思考,而《太平经》的内核恰恰就是“天地人” 三才相互依存的整合模式。

起源于东汉末年的盟威道(早期道教)直接肇启了今天的道教,其核心思想与《太平经》非常相似,但拥有较为丰富的传世文献,且直接与当下连通,由此特别有益于帮助我们理解道教最初的精神(ethos)风貌,并作为今天的参考。

早期道教

一、整合模式

在“天人合一”的整合模式(本体论)中,人与自然万物(天、地)是相互联通的共生关系。“天地人”三才(或曰三统)相互依存,相互影响。由道所衍发的真气在天地万化之间循环流动,而人类的善与恶则会影响气的运行。或畅行(带来祥瑞与太平),或阻滞(带来灾异与劫运)。所以,自然的水旱、星宿失度皆是因为人类的道德危机所引起。虽然西汉《春秋繁露》已经有了类似的讨论,但儒家往往把对于宇宙的责任归于帝王一身,而道教则将每个个体生命都赋予同样的重要性,故而对自然秩序负有同等的责任。

正是基于这样的底层逻辑,在汉末灾异频发,疫气横行的年代,早期道教承担起“布散道气”的使命,特别重视和谐社会关系的构建(即“助国扶命”)与自然环境的救护(即“佐天理气”)。根据现有的资料来看,无论是公众层面的道德教化还是祭酒个人层面的仪式奉行,都意在描绘出一幅真气上下交孚,云蒸霞蔚的图景。或者说,灵性的自我具有极强的流动性。

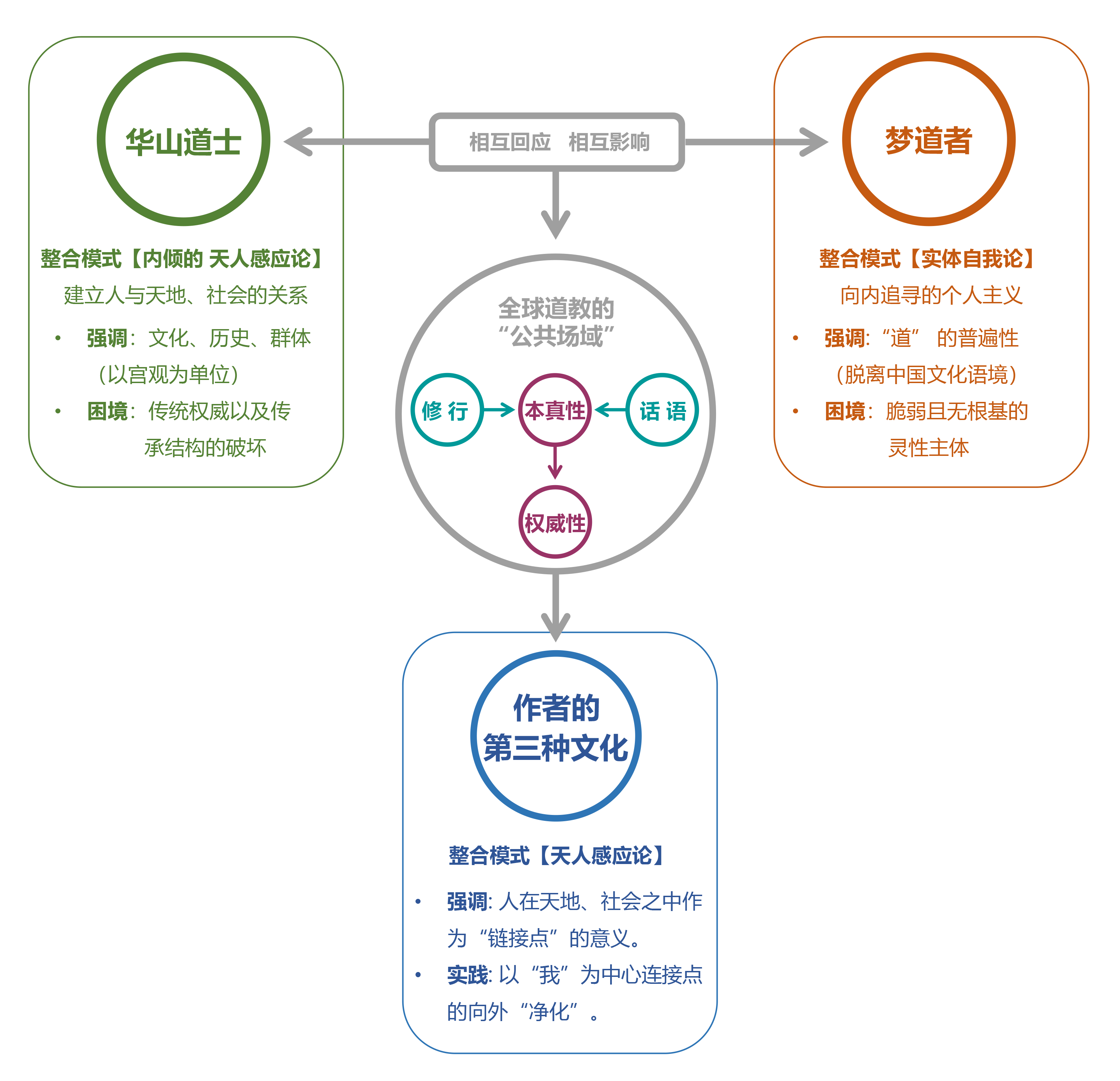

祭酒在上章仪式中召出身中之神,神与气和,与博山炉中的香烟一同上达于天。

王琛、陶金,依据仪式文本绘制

二、义理概要

早期道教起源于汉安元年(142年)的一次“神—人”盟约,因此具有“范式性的创教时刻”。盟约的核心内容是“道”的人格化化身“新出老君”授予天师张道陵“布散道气”(平气)的天命,其意在通过多种形式(如劝善、共修仪式、社会慈善等等)来匡扶人心,消弭灾异,以此平整业已倾圮的汉家气运,并同时“令可仙之士皆得升度”(《正一法文天师教戒科经》,另参见《三天内解经》)。

早期道教同时也是一次宗教改革,其聚焦在两个核心:

1.废除祭祀:这包括废除由巫祝垄断的祭祀经济,以及由相关礼法所构建的不平等社会。同时,废除祭祀意味着弃绝与血食之神之间的祭品“贿赂”,转而归奉至高无上的“大道”,并开始一种遵守戒律的,道德化的生活方式。“天道无亲,常与善人”(《道德经》),行善止恶不仅能够获得福祐,还能指向最终的生命超越,且还参与到平定灾异、挽救气运的宏图之中。

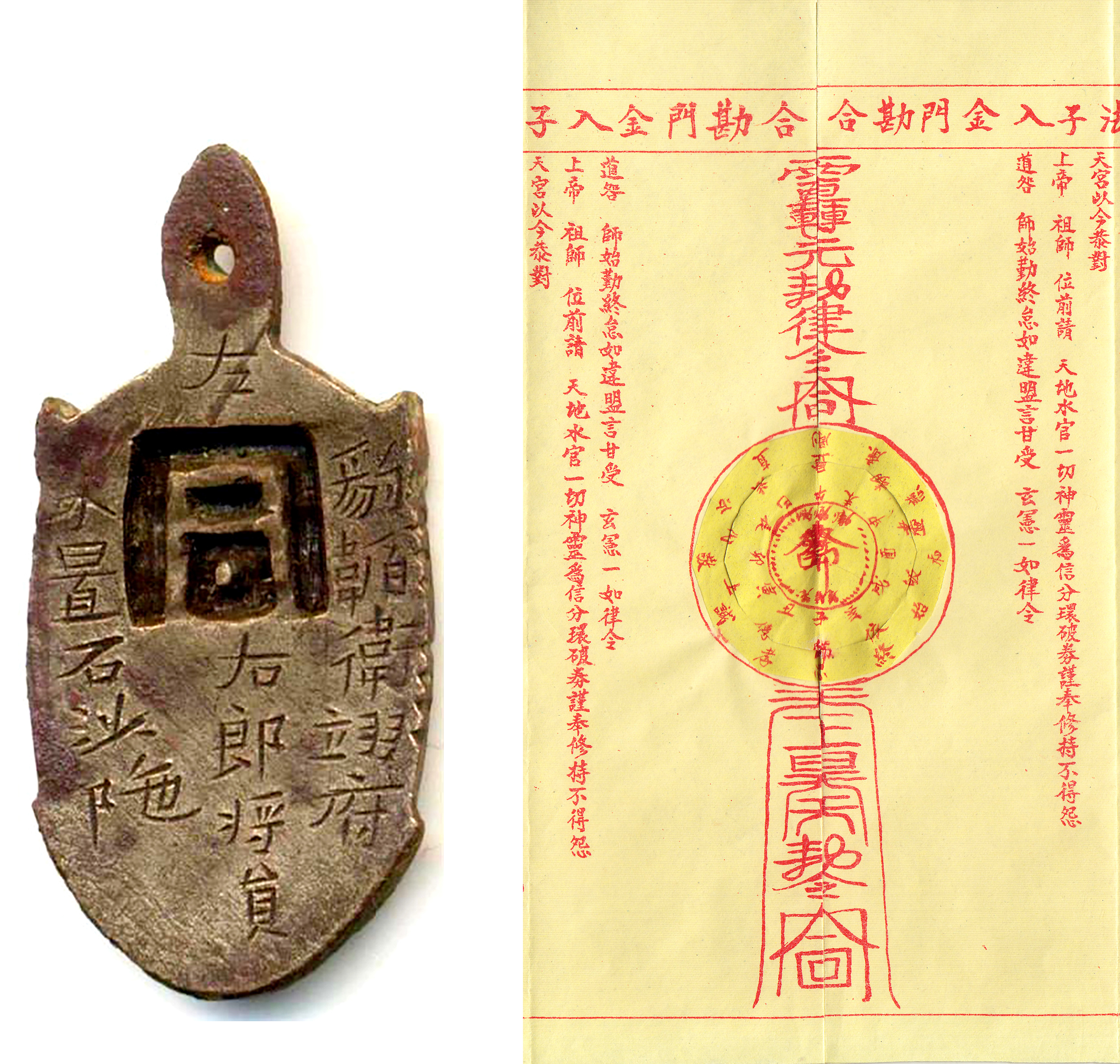

2.传递盟约:奉道者以米谷作为信物,与祭酒重复建立鹤鸣山盟约,由此获得“道气”的具身, “道民”的神圣身份,以及宗教层面的责任、义务以及承诺。“合同”(契券)是盟约建立的信物,写于纸上,一式两份,从中裁开。能相互“合同”的两纸文书,方验证为真。大道与人类建立盟约,祭酒与道民建立盟约,都意在通过分享道气的方式使人与人,人与天地能够相互“合同”。

左:唐碎叶故城出土龟符,上有套书“合同”;右:当代江西入道契券,中缝“环券”上下各有套书“合同”一组。

三、个体宗教生活

为了实现人与天地日月乃至大道的“合同”,早期道教在个体与群体都制定了简约但精妙的宗教生活指导。

作为早期道教的主要经典,《老子想尔注》中常见到“信道守戒”“行道奉戒”“奉行道戒”“尊道行戒”“行戒守道”这类修辞互换。一方面,原本无处不在的“道”此时被客体化了,就好像一位尊贵的君王,需要投诚归附,效忠事奉。另一方面,“道”又非常虚无,需要以“戒”作为具体展现,其本身是由盟约推衍而来。“信道”“奉道”落实在行动上便是“守戒”。守戒行善,便能招致道气充满身中。由此,“守戒”具有了信仰、道德与气论三层重要的内涵。

另一个重要的概念是“清静”。按《想尔注》所云,“静”是自然界与人都遵循的准则,人能“常清静”,则道气便像云露滋润万物一样流布于身中。由此,“清静”具有了一种宇宙论层面的意义,与“善念”一样,能够引导道气。

“信道”“守戒”“清静”是为一位道民宗教生活(修行)的三个重要维度,其框定了信仰与内(静)外(善)两个层面的具体实践(修行)。

四、家庭、群体宗教生活

以个体(或宗树人教授所言之“连接点”)为基础,群体的宗教生活得以层层打开。按《玄都律》,普通人不分贵贱,都得以通过缴纳信米而立盟入道,由此获得相互平等,但又神圣的道民身份。道民得受法箓之后的婚礼,具有阴阳相契的宇宙论内涵,是中国传统社会中少见的男女平等婚姻观念。夫妻二人在家庭生活中平等、自愿地相互奉献、相互接纳,并彼此“合同”,共相成就。婚姻生活由此被仪式化(Catherine Bell语),成为一种“修行”。也即是《太平经》所言:“男女各出半力,同志和合,乃成一家。”

道民每年都要按户缴纳信米,以此更新盟约。信米集中储存于集体“治堂”的“天仓”之中。米的一部分用于赈济,另一部分则在正月、七月、十月的“三会”之中用于集体聚餐的“厨会”。按照道经所言,“米”是人的生命资粮,等同于“命”。“命米”也就承载了每一户“奉道之家”的“气”。将这些命米汇集并分享,实际也就是在各家各户之间布散、分享“命”与“气”,道民们由此得以相互“合同”,构建本体论与社会意义上的共同体。也正是因为这一原因,早期道教将同一群体中的道友称之为“同气”或“同契”,即以“气”相“契”。

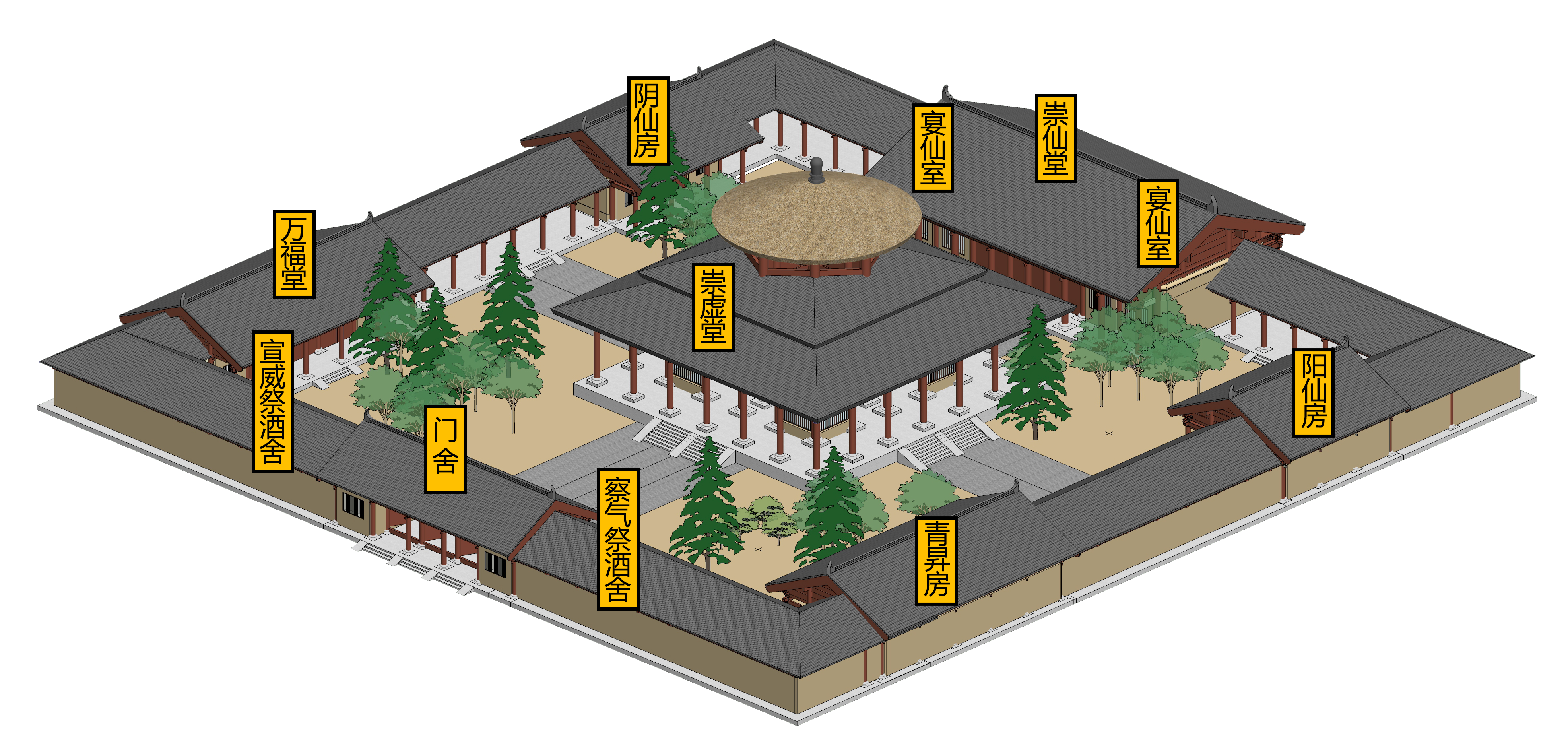

早期道教治堂复原图,其后侧“宴仙室”应为举行厨会之所,陶金绘

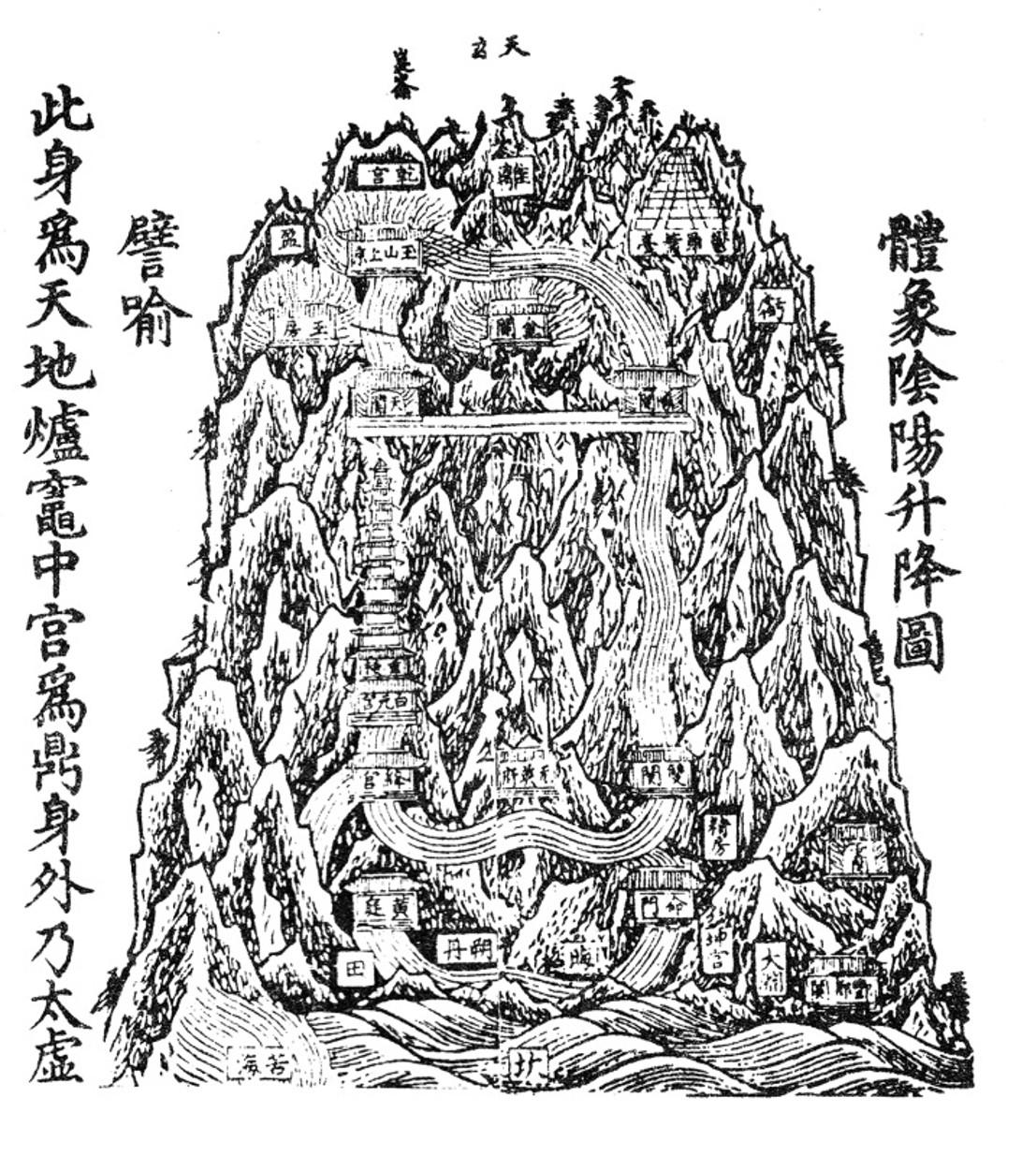

对于那些力所能及的奉道者,早期道教的修行次第中也包含了更为内化的诵经、存思方法(《黄庭经》《老子中经》《妙真经》等)。这些经典中都明确包含了将“身中造化”与“身外造化”相互对应关联的意象。如《妙真经》云:“我之无穷,若大道之根相致,譬若山林大泽之自致禽兽虎狼,若深林广木之自致飞乌百虫,若江湖之自致鱼鳌蛟龙……”通过在诵念的同时存思身中的天地、日月、山水,奉道者的形与神得以转化,进而与天地万化乃至大道“合同”为一。同样,在这样的框架中,微观小天地(个体形神)的生命超越与宏观大天地(自然世界)的救度是平行推进,相互等同的两项工作。六朝时期的上清系《八素真经》云:“兆有得失,则五度错逆;兆有和吉,则流行顺道。”奉道者自己的“成仙”与天下的“太平”同质且同步,个人成就与群体、世界的成就实为一体。奉道者不但是真气的集聚者,更利用自身进一步推动真气的流通运转。

宋·萧应叟《元始无量度人上品妙经内义·体象阴阳升降图》其将人身与天地、山水类比为一

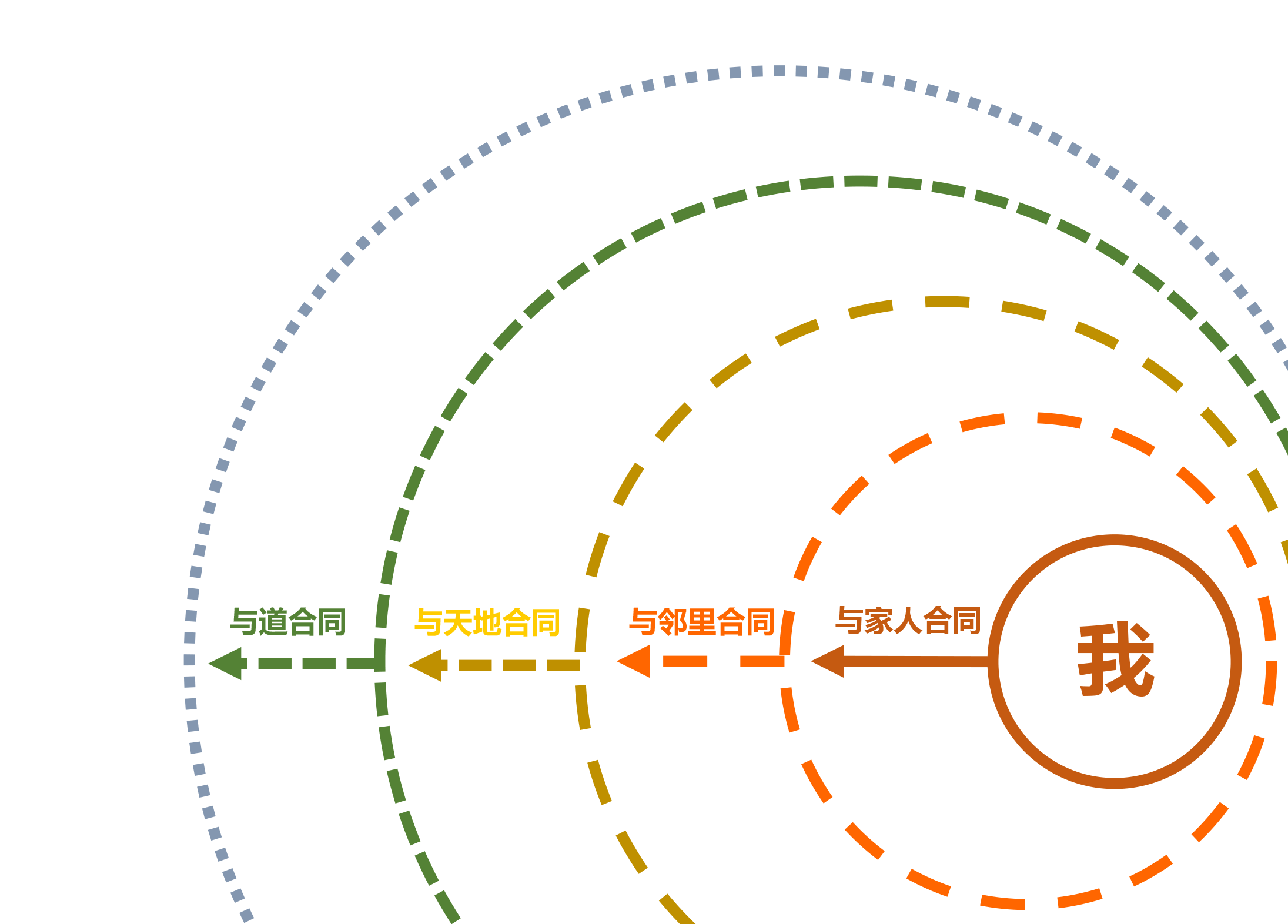

经过这三个不同层面的宗教生活,道民从自身开始,又回归到自身之中,但却在过程中与更为宏观的人群、万物与天地相“合同”。家庭、社群与自然环境也得以“净化”(宗树人教授语)。

早期道教层层外扩式的“合同”,陶金绘

虔信的道教

使命:梦道者与山居道士在公共场域讨论各自修行的本真性与权威性,为了自我疗愈或是自我成仙,不存在更为宏大的“使命”。同时,一部分山居道士的出家缘由是因为武侠小说或武侠电影。所以,戒律的松弛以及生活方式的散漫大都可以用“目标”的缺失来解释。与此两者不同的是,早期道教并不纠结于个体、群体与权威之间的张力,而是跳出其中,着眼于完成宏观与微观的救世使命。在书中,几位华山的道长期待能出现祖师级的人物来重振道教(p.118)。但事实上,按照早期道经的说法,道教存在的意义在于完成大道所赋予的使命,其本身并不是目的,而是方法。

信道:美国的梦道者站在主流基督教的对立面反对一切的“信”,而只主张“做”,进而追求一种“非有神论”“非宗教的宗教”。山居道士虽然强调信仰,但也并不特别强调对于道的“归奉”。与此两者相比,早期道教更为强调对于终极真理“道”的归、奉、信。心神层面对于某一至上真理的认同、趋从、归奉一直都是中国传统宗教的重要维度(虽然可能有别于西方宗教中的“faith”),正所谓“以道为家”(《女青鬼律》)。

守戒:梦道者修习道教完全是为了解放,甚至为了性爱,并无戒律可言。山居道士则特别强调将人的德行作为修行的基础。全真派在近代的兴盛也始于嘉庆(或康熙)年间戒律的普传。在早期道教中,不同形式的《律》《科》《戒》以明确的文字与量化体系构成了奉道者生活的准绳,用以培育一种止恶修善,但并不脱离日常生产的生活方式。

师承与文本:早期道教重视文字书写的传统,无论是入道“合同”还是其他经典、仪式文本均在两千年间的传承有序,有迹可寻。其中大部分可以与官修《道藏》中的文本相互印证。师资手中掌握着有关宗教实践的文字记载,且可互相印证,由此具有本真性、完整性与权威性。这些看起来枯燥的文本实际正是为“灵性”的弹性提供了一个可用理性追寻的框架。时至今日,通过建立“合同”入道的授度仪式依然在如法地举行,“启师”中历代祖师的名录将弟子本人置于宏大的传统与时间之中。

虔信运动:早期道教建立在传统祭祀宗教、方士群体的对立面,这与婆罗门传统的社会结构中所孕育的印度教虔信运动(Bhakti)有着共通之处。此两者都通过神学的方式“突破了个别阶层对这种救赎权利的垄断”。简约易行的修行方式被传授给普通民众,使他们在生产之余将生活仪式化,由此获得神恩、道气。这种神圣的赋予超越了社会阶层与技术,而是建立在虔信与善行的基础之上。由此,这种虔信的宗教“通过平等的机制促进了社会阶层之间的融合,至少在地方层面上,提供了一种大多数人都能够共享的宗教场域和社会场域。”(赵悠:《印度宗教传统的三个面向》,北京大学学报(哲学社会科学版),第59 卷第5 期,2022年。)

道教的当代化与对外传播

一、道教对今天世界的价值

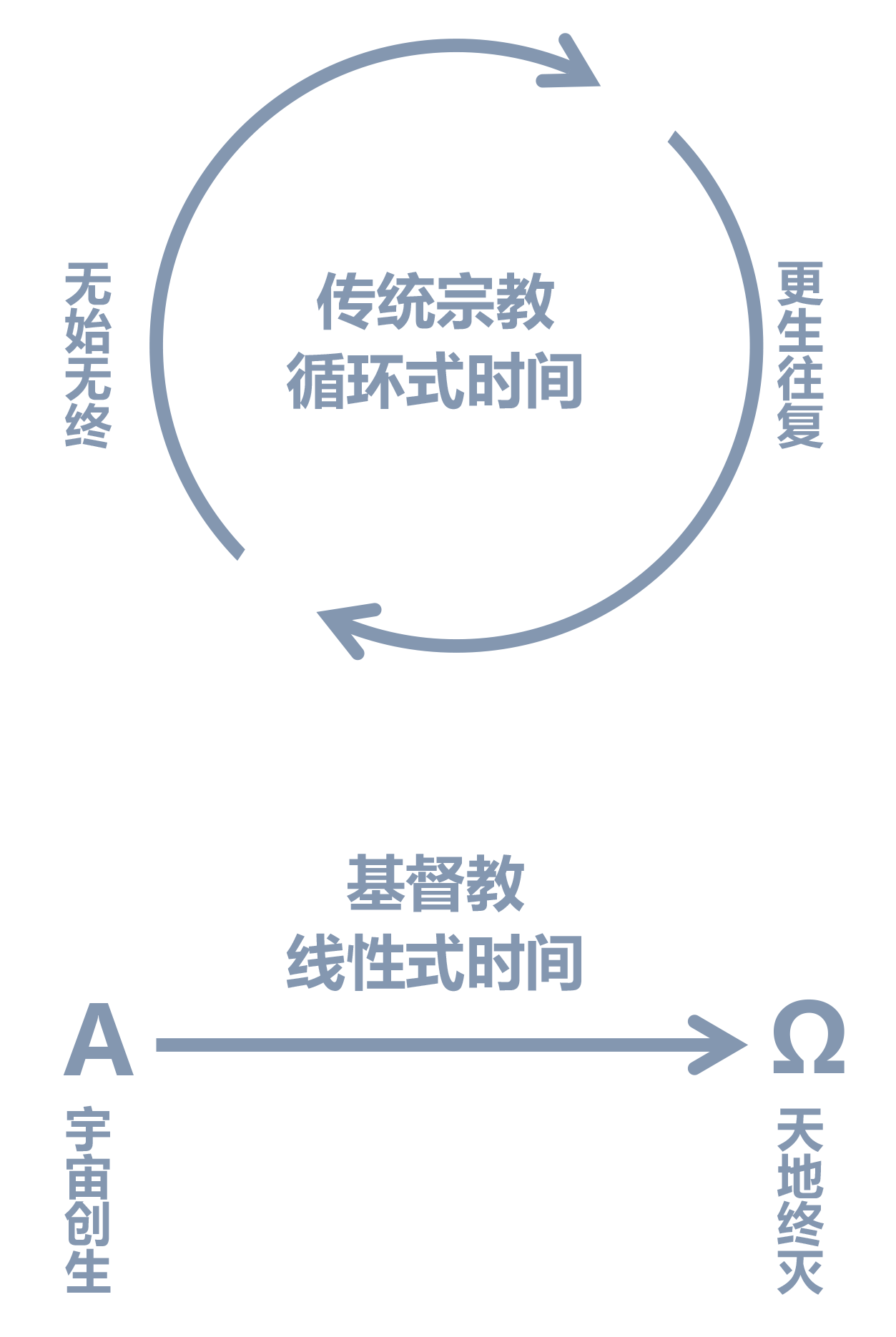

在了解“整合模式”的异同之后,我们便能清楚地认识到,传统道教的“天人合一”本体论对当今世界具有怎样的重要性。从某种意义上来说,当下世界人类社会的撕裂,自然环境的破坏一方面与基督教的线性时间观念有关(参见Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return),另一方面则源自人与自然关系的割裂(自然主义的本体论)。这表明宗教能够通过潜移默化的方式影响人类社会的重大走向。道教兼具了循环式的时间观念,以及类比法(天人合一)整合模式。柏夷教授一再强调,道教的普传对于今天的西方社会,乃至全世界的救护都具有深远的意义。

两种时间观念对比图,陶金绘

检索联合国颁布的17项“可持续发展目标”(SDGs),其中道教能够直接或间接参与的有10条之多,分别为:1.无贫困,2.零饥饿,3.良好健康与福祉,5.性别平等,10.减少不平等,11.可持续城市和社会,12.负责人消费和生产,13.气候行动,16.和平、正义、与强大机构、17.促进目标实现的伙伴关系。其中,第3、5、10、11、13与道教特有的整合模式紧密相关,正是当下奉道者的使命所在。

联合国可持续发展目标(SDGs)中与道教直接或间接相关的内容

二、无问西东

在道家哲学的框架中,“道”弥散在天地之间的各处,处于万化之中,且无内外之别。在这样的本体论下,道对人类的救度并不区分性别、阶级、国别、民族。在早期道教的科格之中,女人、儿童、四夷、奴隶可以和成年男子一样通过积累功、德而得受法箓,是真正的有教无类。在全球化的影响下,道教在中国的“当代化”与对外传播或理解为一体之两面。这是因为西方的“自然主义”本体论已随着当代科学被当今中国社会广泛接纳(或者说被“祛魅”)。也正是因为如此,梦道者对道教的挪用与简化,与当代中国城市人群的灵性生活也有相通之处。

三、经典

当下道教的当务之需,是在“合同”“虔信”的视角下对自身庞杂的经典体系进行严谨的梳理,制作出一份简单、互洽的“经目”。继而对其中经典进行有方法,有处境的精读与阐释,归纳出核心义理体系与思想要点,进而为当代人(无论东方、西方)提供一个可供处境化调适的“信仰—实践框架”。这一框架将保留传统道教中的基本精神与最为骨干的框架内容,并为“地方化”发展留出足够的调适空间。这就好像地方化的道教科仪,虽然风貌各异,但都保持着诸如“发炉”“出官”这种重要的仪式骨架。此外,在《老子》与《庄子》之外,大量的早期道经亟待进行翻译,它们是本真、权威的道教向外传播的核心依据。

四、受众

在“合同”与“虔信”的视角下,道教的主要受众将不再是那些自我中心,追求个人灵性,甚至逃避社会的人群。而是那些追求“与道合同”,敢于承担责任改善社会、世界的勇者。就海外传播而言,道教的对话对象应不再是“反文化运动”“新纪元”的追随者,而是同样肩负改善社会、实现集体救度使命的“主流宗教”。

五、人才

梦道者与山居道士之间的隔膜不仅仅是“整合模式”与价值观,更有语言文字方面的因素。麦考文与康思奇因为掌握中文,所以他们对中国的了解,远大于山居道士对美国的了解。在这种信息不对等的情况下,道教也很难做到良好的海外传播。故此,派遣留学生的意义一方面在于学习知识与技术(如研究方法、理论思想与社会化时间模式),另一方面也在于扩展视野,增进知见,理解不同民族、不同文化下思维方式与价值取向的差异以及背后成因。如此才能保证在全球道教的公共场域中道教能够被正确地传达、理解,并保证传播过程中的本真性以及在地化过程中的灵活性,而不是被简单地“挪用”。

余论: 另一个群体——西方的道教学者

与梦道者不同,欧洲、北美汉学传统下的道教学者,对道教本真情态有着深入的了解。这不仅来自对于文本的精读,更包括对于地方社会的实地考察。在他们的努力下,海外道教研究在文献整理研究、仪式田野考察、地方社会历史,以及比较宗教研究等领域的成就斐然,且善于跨区域合作与资源整合。我们也看到,正是这一批对道教抱有善意的海外学者帮助道教在西方的主流社会支撑起了有限的话语空间,他们的比较研究范式也帮助了亚洲学者更为清晰地阅读、理解道教。这些学者中,也不乏曾经立盟拜师的奉道者(参考“澎湃新闻”专栏《洞天寻隐·纪念施舟人先生》)。因此,海外道教学者才是道教对外传播的重要“盟友”,而不是梦道者们。对于他们而言,梦道者对于道教的认知仍混杂于“老庄哲学”“美国化道教”等模糊概念,缺乏对正统道教经典的系统学习,“不是真正的道教徒”(施舟人语,p.255)。

身着道教法服的施舟人(左)与陈荣盛道长(右)

尽管海外道教研究成就斐然,但其发展仍面临挑战。2024年12月9日,柏夷教授在他的荣休会上发表了一份题为《在北美高校设立道教学讲席教授》的倡议书。他指出,由于从未(或很少)有中国本土的高道来美国传播本真、权威的道教,又因为“梦道者”们的“努力”,北美社会对道教的认识不仅非常局限,而且十分扭曲,其直接后果就是道教研究在各主要大学中被边缘化,研究资源极度匮乏。在柏夷教授退休后,全美将仅有一所大学(加州大学圣芭芭拉分校)的一位教授(Dominic Stauve)专门从事道教研究博士生培养。与此产生对比的是,由于近几十年佛教的普传,目前北美有20余个高校项目支持佛学研究生学习(如哈佛、斯坦福、普林斯顿等常青藤名校)。道教研究由此面临“断代危机”,研究道教的学生为了就业也被迫“佛道双修”,这进一步稀释了道教研究的主体性与专注性。

无论是从道教自身的人才培养,还是国际道教话语构建的方面来说,整合国际资源,在北美及欧洲设立专项道教研究讲席,将是道教向外传播的重要战略之一。

2024年12月,美国坦佩亚利桑那州立大学,柏夷教授在荣休会上讲话

最后,回到我们一开始的标题:外国人能不能成仙?如何才能成仙?

宗树人教授引用“外国人不可能得道”的观点在今天确实具有一定的代表性,甚至有人认为“中国道不传外国人”。这实际是道教在与主流儒家意识形态长期的互动过程(或者葛兆光教授所谓的“屈服”)中逐渐形成的“华夷之别”。基于“道”的弥散性,两千年前的早期道教给出了非常不同但又十分简单的答案:一个人只要能够做到行善、守静,不断地调适自我,然后与家人合同,与邻里合同,再与山水、日月合同,最终就一定能“与道合同”,无问西东。

——————————

(本文写作过程中得到鞠熙女士、喻晓先生的协助,特此感谢。)

蜀ICP备2022028980号-1

蜀ICP备2022028980号-1